Announcing that the great day of the lord is nearer than you think. O Come let us adore him - Luke 2:13

Moed : les Temps Fixés

Le Messie est intimement lié à tous Ses Rendez-vous.

Ce sont les Temps du SEIGNEUR Dieu.

le Chabbat שַׁבָּת

Anneau F

C’est, en effet, dans la ville de Nazareth—celle qui fut, pour Yeshoua, le lieu de son éducation et de ses premières années—qu’Il retourna ; et, conformément à une pratique établie depuis longtemps et jamais abandonnée, Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ce jour, sanctifié dès l’origine, Il prit Sa place et se leva pour lire, selon la coutume de celui qui connaît non seulement la lettre de la loi, mais aussi son esprit.

Le sabbat—oh, cette convocation si bienveillante !—n’a pas été institué comme simple fardeau rituel, ni conçu comme une contrainte à la liberté, mais plutôt façonné pour le bien de l’homme, tendrement placé après sa création. Il est, et a toujours été, le septième jour : la conclusion des travaux de la semaine, un sanctuaire paisible où ciel et terre se contemplent dans une réciproque quiétude.

Il marque également le tournant désigné des Mishmarot—les cycles du service sacerdotal—un rythme établi par ordonnance divine, suivi par ceux qui recherchent à la fois révérence et ordre. Ainsi, dans la solennité de ce jour, nous ne percevons pas seulement la cessation, mais la transformation—une chorégraphie sacrée inscrite dans la trame même du temps.

Pessa'h פֶּסַח

Anneau H

Passover

Il est une vérité solennelle, et nullement à prendre à la légère, que l’offrande de l’unique Agneau de Pessa’h devait toujours être accomplie avant le crépuscule du quatorzième jour du mois de Nisan, ou Aviv, comme on le nomme dans la langue plus ancienne. Ce moment—plein d’attente révérencieuse et d’intention sacrée—était l’heure désignée pour que cet Agneau soit approché, afin qu’il soit offert selon l’ordonnance divine.

Dans ce rendez-vous sacré, nous discernons une préfiguration des plus profondes : car c’est également à cette heure précise que le Messie Yeshoua, l’Agneau sans défaut, fut offert. Son sacrifice, à nul autre pareil, ne fut ni affaire de convenance ni fruit du hasard, mais arrêté avec une prévoyance parfaite. L’émerveillement de cet unique Agneau, dont le corps fut consommé selon l’ordonnance sacrée, ne constituait pas la fin de l’affaire, mais bien son prélude merveilleux. Car au dix-septième jour de Nisan, un mystère plus grand encore se produisit—le même Agneau, désormais ressuscité, monta vers le Père comme offrande des Prémices en faveur de nous tous. Ainsi l’ordonnance ne fut pas seulement accomplie, mais glorifiée, et les cieux eux-mêmes témoignèrent de la consommation de l’intention divine.

Le jour de Son offrande fut en vérité le quatorzième de Nisan, choisi non seulement pour sa correspondance avec le commandement, mais aussi pour son alignement avec un autre signe des plus merveilleux.

Comme les offrandes sacrées étaient élevées sur leurs הָעַמּוּדִים haʿammudim—ces piliers inébranlables préparés pour le service de l’autel—ainsi Yeshoua, l’Agneau sans tache, fut élevé sur le bois. Ainsi l’ombre terrestre préfigura la réalité céleste, et ce qui fut autrefois accompli avec des bêtes dans les cours de pierre fut désormais accompli en Lui, sur qui reposaient toutes les offrandes.

Car si l’on compte trois jours et trois nuits depuis le moment de Sa mise au tombeau, on se retrouve au premier jour de la semaine—marqué, en cette année des plus remarquables, par la Fête des Prémices. Ainsi ces temps sacrés coïncident, chacun soutenant l’autre avec une harmonie si exacte qu’elle ne peut être attribuée qu’à la sagesse de la Providence.

Et donc, dans cette confluence des jours—le quatorzième de Nisan, le compte des trois jours et trois nuits, et l’arrivée du jour des Prémices—nous contemplons une tapisserie tissée avec dessein divin. Ce ne sont point de simples coïncidences, mais le témoignage du temps désigné, parlant avec une éloquence silencieuse de l’accomplissement opéré par Celui qui vint faire la volonté du Père.

Il est un point de curiosité non négligeable—et qui invite à la fois la révérence et l’enquête—que seuls deux années de cette époque correspondent si précisément aux événements sacrés selon leurs jours désignés. Il s’agit des années hébraïques trois mille sept cent quatre-vingt-sept, et trois mille sept cent quatre-vingt-dix. Selon le calendrier julien, elles nous sont connues comme les années sept cent quatre-vingt, et sept cent quatre-vingt-trois, respectivement. Or, des deux, c’est la dernière—l’année 3790—qui se présente comme le candidat le plus probable pour l’accomplissement de ces événements sacrés.

Bien qu’il faille reconnaître cela comme une anachronie, l’année correspondante selon le style grégorien postérieur serait la trentième de l’Anno Domini. Et ainsi, par mesure attentive et réflexion honnête, nous percevons la convergence remarquable du dessein céleste et de la chronologie terrestre.

Il convient de le déclarer clairement—et sans reproche envers aucune âme sincère—que cette date des plus sacrées ne coïncide pas avec ce que l’on appelle aujourd’hui le Vendredi Saint, ni avec un jour nommé Pâques, qui n’était pas encore conçu. En vérité, il serait injuste d’imputer quelque faute à l’Église en cette matière, car au moment de ces événements divins, l’Église en tant qu’institution n’existait pas encore, et n’avait donc ni voix ni occasion pour modifier les temps désignés.

La chronologie sacrée, telle qu’ordonnée d’en haut et observée par le reste fidèle, demeura intacte face aux calculs ultérieurs. Le décalage, si tant est qu’on puisse le nommer ainsi, est le fruit des siècles suivants, et non de ces jours premiers et des plus sanctifiés.

« Sur le Cas Particulier de Pâques : Une Réflexion Nécessaire pour l’Esprit Véritablement Discernant » Par un Observateur des Coutumes, Sacrées et Autres

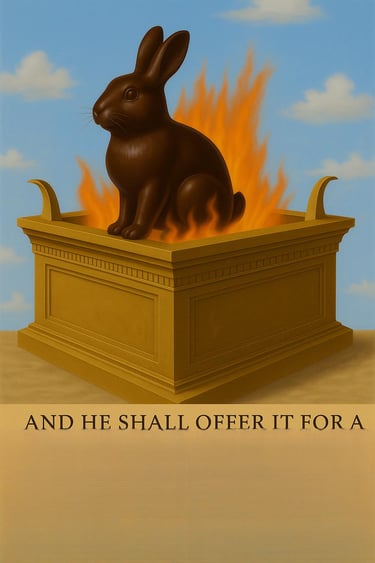

C’est une vérité peut-être pas universellement reconnue, mais certainement digne d’une sérieuse considération : une fête aussi universellement célébrée que Pâques devrait être mieux comprise par ceux qui la célèbrent. Au milieu du grand tourbillon de bonnets et de fleurs, d’œufs bouillis et de lapins enrobés de papier aluminium, se pose une question singulière qui exige l’attention de toute créature raisonnable : Qu’est-ce donc que « cela » ?

Les Écritures, dans leur dignité vénérable, parlent avec clarté à ceux qui veulent bien entendre. Il faut se tourner, comme tout enquêteur sérieux le ferait, vers le chapitre douzième de l’Exode, où le Tout-Puissant Lui-même ordonne que « cela »—c’est-à-dire la Pâque—soit observée par tous les fils d’Israël, sauf les étrangers exclus pour leur absence d’alliance. Ce « cela » n’est pas une bagatelle. Il ne s’agit pas de confiseries peintes ni de nouveautés lapines. Non, « cela » est un agneau : un mâle de la première année, sans défaut, pris du troupeau et consommé avec hâte et gravité.

Mais alors, que devons-nous penser de ces « pâques » modernes, éparpillées comme autant de pétales dans un vent de printemps ? Sont-elles des créatures qui se rassemblent ou qui s’éparpillent ? C’est-à-dire, se réunissent-elles dans un ordre solennel ou courent-elles en tous sens comme des enfants en quête de friandises sucrées ?

La première des interprétations possibles est le רְאֵם, connu des traducteurs de la King James (avec un enthousiasme pas toujours salué) comme la licorne. Cette bête rare et mythique—si majestueuse, si solitaire—apparaît dans les Nombres et dans Job avec grande fanfare. Les stylistes grecs lui donnèrent une corne (μονόκερως), et les latinistes suivirent (rinocerotis), et ainsi la question fut réglée pour un temps. Mais quelle maison d’Israël a jamais attaché une licorne pour l’abattre, ou l’a rôtie pour le souper ? Et comment, je vous prie, déterminer son âge ou son absence de défaut ? Sans doute, un candidat des plus récalcitrants pour une observance sacrée.

Ensuite, considérons l’œuf—בֵּיצָה—cet ovale discret désormais élevé au rang de rituel par la teinture, les paillettes et les paniers cachés. Un œuf est-il mâle ? Femelle ? Et doit-il être sacrifié à la coque, ou poché, rôti, ou brouillé avec de la ciboulette ? Et peut-on, en toute conscience, lui attribuer un statut sans défaut alors qu’il est actuellement bleu à pois roses ? Comment ne pas voir dans la chagigah l’ancêtre de ce que PAAS propose aujourd’hui ? Les œufs âgés posent aussi problème, car un œuf d’un an rendrait tout salon fort désagréable.

La troisième suggestion—et je frémis en l’écrivant—est le lapin, cet אַרְנָבוֹן, si cher aux crèches et aux chocolatiers. Les lapins sont notoirement difficiles à sexer, ce qui peut être sans importance pour le fêtard occasionnel mais d’une grande portée pour le sacerdoce lévitique. Rôtir une telle créature, surtout en sa forme de cacao noir, entraînerait sans doute la ruine—du sacrifice comme de la batterie de cuisine. Et bien que le parfum puisse être agréable, je doute qu’il soit accepté sur l’autel comme קָרְבַּן עוֹלָה – ‘olah’, offrande consumée. Cela soulève d’ailleurs la question de l’inventeur de la fondue.

Puis, bien sûr, il y a le jambon, qui doit être manipulé avec la plus grande délicatesse. Non pas le fils de Noé, bien entendu, mais le porc—בָּשָׂר חֲזִיר—dont le nom même fait frémir le savant de la Torah. Que cette chair apparaisse à une fête censée commémorer la délivrance d’Israël hors d’Égypte est une ironie des plus élevées. Autant servir des boulettes de viande à un mariage végétarien. Assurément, ceux qui en consomment ne cherchent pas à imiter Antiochus Épiphane, bien que leur table puisse le suggérer.

Tout cela nous mène, enfin, à l’agneau—שֶּׂה en hébreu, désignant « un du troupeau », ἀμνὸς en grec—l’unique offrande clairement prescrite, dont chaque caractéristique est soigneusement détaillée. Que Jean le Baptiseur regarde Yeshoua et dise : « Voici l’Agneau de Dieu », n’est pas une métaphore fortuite, mais un héritage direct des textes sacrés. Il, Yochanan, déclarait que Yeshoua est « celui du troupeau » ! C’est le cœur même de la Pâque, et la réponse la plus vraie à la question : Qu’est-ce que « cela » ?

Ainsi, mon cher lecteur, alors que vous rassemblez vos propres « pâques », qu’elles soient en troupeau ou en essaim, bouillies ou moulées, que la solennité du commandement ne soit point obscurcie par les confiseries ou les costumes. Car le Seigneur n’a pas ordonné la licorne, ni l’œuf, ni le lièvre en chocolat, ni le jambon en gelée—mais l’agneau, et celui sans défaut.

En toutes ces choses, pensons avec sagesse, jugeons avec discernement, et mangeons avec révérence

Pain sans levain חַג הַמַּצּוֹת

Anneau H

C’est avec une importance non négligeable que je vous fais part du commencement d’un rendez-vous des plus solennels et distingués, lequel débute au quinzième jour du mois de Nisan. Cet intervalle sacré, s’étendant sur une période de sept jours, est souvent — bien que de manière erronée — désigné par le nom de Pessa’h ; une appellation incorrecte qui, bien que répandue, mérite d’être rectifiée par ceux qui accordent de la valeur à la précision en matière de tradition et d’observance. Au sein de cette saison établie se trouve la célébration des Prémices, un moment de profonde signification, où les premiers fruits sont présentés dans une reconnaissance empreinte de révérence. C’est également à cette période que commence le compte du ‘Omer — une pratique à la fois rigoureuse et porteuse de sens, jalonnant les jours d’une anticipation silencieuse et d’une réflexion spirituelle.

Le décompte de l’Omer סְפִירַת הָעוֹמֶר

Anneau H

C’est une vérité respectueusement reconnue : le compte du ‘Omer agit tel un fil délicat, reliant l’observance solennelle des Pains sans Levain à la célébration joyeuse de Shavouot, également appelée la Fête des Semaines. Cette progression sacrée, ponctuée de dévotion silencieuse et de souvenir quotidien, ne constitue pas simplement une mesure du temps, mais un véritable périple de l’âme — allant de la délivrance à la révélation.

Un ‘Omer, bien que modeste dans sa mesure, consiste en une petite gerbe d’orge — humble d’apparence, mais riche de signification. C’est cette simple gerbe, recueillie avec soin, qui devient l’emblème du compte, observé durant quarante-neuf jours avec une attention constante. Chaque jour est compté avec intention, comme pour dire que la sainteté ne réside pas dans la précipitation, mais dans le déploiement patient du dessein.

Et lorsque le compte s’achève, le cinquantième jour arrive non comme une simple conclusion, mais comme une semaine consacrée — mise à part à la fois dans l’esprit et dans la célébration. C’est un temps d’accomplissement, où les semences d’orge cèdent leur place au fruit de la compréhension, et où le cœur, ayant cheminé à travers des jours de réflexion, se trouve prêt à recevoir dans la joie.

Fête des Prémices — Moisson d’Orge חַג הַבִּכּוּרִים

Anneau H

Yeshoua fut, par décret divin, désigné comme notre offrande des Prémices. L’exercice de ce rôle sacré — à la fois préordonné et parfaitement accompli — fut, et demeure à jamais, l’expression du dessein éternel de Dieu. Le dix-septième jour du mois de Nisan, en l’année hébraïque trois mille sept cent quatre-vingt-dix, ne fut pas choisi par hasard ; au contraire, il représenta l’instant précis ordonné par le Ciel.

Car ce fut durant le Shabbat, jour des plus saints, que Son séjour dans le tombeau prit fin, attestant Sa Seigneurie sur la mort. Et pourtant, dans la sagesse de l’économie divine, ce fut au dix-huitième jour, premier de la semaine, qu’Il fut trouvé ressuscité. Ainsi, le calendrier de ces jours sacrés ne fut point arbitraire, mais agencé avec une intention parfaite, afin que la volonté du Père soit pleinement accomplie, et que le Fils soit révélé non seulement comme l’Agneau sans tache, mais aussi comme le Seigneur du Shabbat et nos prémices.

Cette date, survenant trois jours et trois nuits après l’offrande sur le bois, confirma avec certitude le schéma prophétique établi depuis les temps anciens. En ce jour, comme lors de Pessa’h, un seul agneau devait être présenté en holocauste, s’élevant entièrement vers l’Éternel, Dieu d’Israël — une offrande agréable et parfumée. De même, Yeshoua, ressuscité et glorifié, se présenta non seulement comme l’Agneau, mais aussi comme le Souverain Sacrificateur du tabernacle céleste.

Et contrairement aux fils d’Aaron, qui entraient en tremblant, la clochette au vêtement et la corde au pied — de peur de périr devant la face du Très-Haut — Lui ressortit de Son propre gré, sans signe ni assistance, car Il n’avait nul besoin de précaution. Sa réapparition fut la preuve même de l’agrément du Père, l’accomplissement de l’ombre projetée par le sacerdoce terrestre, et la substance du dessein céleste.

Fête des Semaines חַג שָׁבוּעוֹת

Anneau H

Yeshoua fut, par décret divin, désigné comme notre offrande des prémices. L’exercice de ce rôle sacré—à la fois prédestiné et parfaitement accompli—a été, et demeure à jamais, l’expression du dessein éternel de Dieu. Le dix-septième jour de Nisan, en l’an hébraïque trois mille sept cent quatre-vingt-dix, ne fut pas choisi par simple coïncidence ; il se tint comme le moment précis ordonné par le Ciel.

Car ce fut au Shabbat, ce jour des plus sanctifiés, que Son séjour dans la tombe prit fin, en témoignage de Sa souveraineté sur la mort. Et pourtant, dans la sagesse du dessein divin, ce fut au dix-huitième jour, le premier de la semaine, qu’Il fut trouvé ressuscité. Ainsi, le calendrier de ces jours sacrés ne fut nullement arbitraire, mais arrangé avec une intention parfaite, afin que la volonté du Père fût pleinement satisfaite, et que le Fils fût révélé non seulement comme l’Agneau sans tache, mais comme le Seigneur du Shabbat et nos prémices.

Cette date, survenant trois jours et trois nuits après l’offrande sur le bois, confirma avec certitude le modèle prophétique établi depuis les temps anciens. Car en ce jour, comme à Pessa'h, un agneau unique devait à nouveau être offert en holocauste, s’élevant entièrement vers l’Éternel Dieu d’Israël—une offrande parfumée et agréée. De la même manière, Yeshoua, ressuscité et glorifié, Se présenta non seulement comme le שֶּׂה Agneau, mais aussi comme le Grand Prêtre du tabernacle céleste.

Et contrairement aux fils d’Aaron, qui entraient en frémissant, les clochettes sur leurs vêtements et une corde attachée à leurs pieds—de peur qu’ils ne périssent devant la présence du Très-Haut—Lui sortit de Son propre gré, sans signal ni soutien, car Il n’avait besoin d’aucune précaution de ce genre. Sa réapparition fut la preuve même de l’acceptation par le Père, l’accomplissement de l’ombre portée par le sacerdoce terrestre, et la substance du dessein céleste.

Chavouot

Jour de la sonnerie du Shofar יוֹם הַתְּרוּעָה

Anneau H

Ce jour est désormais considéré comme le commencement des convocations automnales—une saison non dépourvue de solennité. Bien que le texte sacré, dans sa langue originelle, ne fasse mention explicite ni du shofar ni de la trompette, il est curieux de constater cette habitude chez les traducteurs d’insérer de tels instruments, comme mus par l’instinct ou le désir de grandeur. De plus, il est fréquent que ce jour soit associé au deuxième chapitre du prophète Joël, un passage riche en images et en ferveur. Or, cette association, si assurée soit-elle, semble résulter de cette tendance si humaine à percevoir des motifs là où aucun n’était voulu—une sorte de broderie interprétative sur la toile simple de l’Écriture.

La seule correspondance véritable avec le shofar réside dans la circonstance calendaire—ce jour tombe sur le début du mois, un moment qui, par coutume et par commandement, implique la sonnerie du shofar. Que ces deux événements—l’un calendaire, l’autre interprétatif—coïncident est, pour l’esprit attentif, quelque peu troublant. Ce n’est pas l’harmonie de l’orchestration divine, mais plutôt le heurt entre l’attente humaine et le silence du texte.

Yom HaKippourim יוֹם הַכִּפֻּרִים

Anneau H

Le Jour des Expiations, toutes les cinq.

C’est une vérité divinement reconnue : l’institution éternelle, au dixième jour de Tishri—jour abondamment commenté et médité par tant de cœurs—ne peut en aucune manière s’accomplir si la figure principale de son observance, le Souverain Sacrificateur, n’est pas lui-même présent. Sans le Kohen HaGadol, il n’existe ni possibilité d’expiation, ni la sainteté requise pour l’entreprise sacrée de ce jour. Il doit être là, non seulement en personne, mais par lignage, « à la place de son père », comme le texte sacré du Lévitique l’affirme avec une clarté remarquable.

Et combien de familles, ainsi honorées par une telle dignité ancestrale, par un ordre éternel—דִּבְרָה—ont contemplé avec crainte la grave responsabilité qu’implique une telle fonction ?

Ce n’est point, oserai-je dire, dans le domaine des convocations ordinaires que ce Moed—ce temps solennel et divinement ordonné—trouve sa place. Non, il appartient à cette espèce plus rare, éternelle dans son essence et irrévocable dans son dessein, car il ne reflète pas les caprices des hommes, mais l’ombre et la ressemblance d’un sacerdoce demeuré intact face au passage des heures. Un sacerdoce situé hors du temps, éternel et serein. Tel est l’ordonnance—חֻקַּת עוֹלָם—un décret éternel proclamé par l’Éternel à Moïse avec une clarté et une autorité telles qu’elles ne souffrent aucune contradiction.

En vérité, la racine du sujet—le shoresh, dirait-on—se trouve en kafar, une action proprement sacerdotale. Car le prêtre s’approche—non par simple intention—mais portant ce qui doit être approché lui-même. Un geste tourné non vers le rituel, mais vers le lieu de la sainteté la plus profonde, où les ailes des chérubins forment une couverture aussi délicate que divine.

Ces chérubins et leurs ailes, placés sur l’Arche, ne servent pas seulement d’ornement à l’espace sacré, mais accomplissent une fonction d’une mystérieuse grandeur. Car, si mémoire il y a, leur dernière apparition fut pour interdire à l’homme l’accès aux confins d’Éden, jardin jadis perdu. Or désormais, dans un renversement des plus profonds, ces mêmes figures, sculptées avec majesté en or, permettent l’approche—mieux encore, elles l’abritent. Ainsi, là où l’accès fut refusé, il est maintenant divinement invité, et ce qui était distant est rapproché sous l’ombre bienveillante de la miséricorde.

Dans chaque époque, il est des temps fixés qui parlent non seulement aux coutumes du culte, mais à la nature même du prêtre. C’est dans ces instants sacrés que son appel est révélé, sa proximité avec le Divin s’incarne non par habitude, mais par dessein intime. Ainsi agit Malki-Tsédek, dont l’apparition devant l’Éternel—non sollicitée mais parfaitement opportune—témoigne d’un mystère trop profond pour une délimitation humaine. Sa venue n’était pas simple cérémonie, mais le sceau d’un sacerdoce éternel, paisible et noble.

De même David, bien-aimé au cœur tendre, s’approcha avec son éphod sur lui—ses offrandes ne se limitaient pas à sa royauté, mais jaillissaient d’un désir sacerdotal qui constituait son ordre consacré, une volonté de s’approcher avec dignité et dévotion. Ce geste, humble mais royal, scintillait des échos de cette cadence céleste que Moïse lui-même entrevit un jour, dans l’effroi sacré, sur la montagne. Car ce n’est pas la forme qui portait la puissance, mais l’ombre qu’elle projetait—le Tabernacle céleste, non façonné par la main de l’homme, et éternel dans sa réalité.

Et puis Yeshoua, fils de David, grand Souverain Sacrificateur de la promesse et de l’accomplissement, entra dans ce Tabernacle même—cette demeure non façonnée par des artisans mais formée dans le cœur du Ciel. En Lui, toutes ces ombres trouvèrent leur lumière ; tous ces motifs rencontrèrent leur substance. Ainsi, le prêtre ne fait pas qu’officier—il incarne l’intention divine, s’approchant de Celui dont la présence surplombe tout, comme autrefois les ailes des chérubins—et encore aujourd’hui.

Telle est la nature du temps sacré et de l’office sacré : une chorégraphie divine où l’homme ne présume, mais est accueilli. Les réalités célestes et les motifs qu’elles projettent ne relèvent pas de religions distinctes, mais traduisent une seule et même intention. Ce serait une travestie, une diminution, de présenter cela comme une simple cérémonie. C’est le dessein explicite du Très-Haut que de mettre fin à l’éloignement d’autrefois. Il n’y a rien de cérémoniel dans ce qu’Aaron faisait, ni dans ce que David, Malki-Tsédek et Yeshoua ont accompli. Il n’y a qu’un seul Dieu et un seul dessein divin.

Tabernacles - Souccot

חַג הַסֻּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַיהוָה

Anneau H

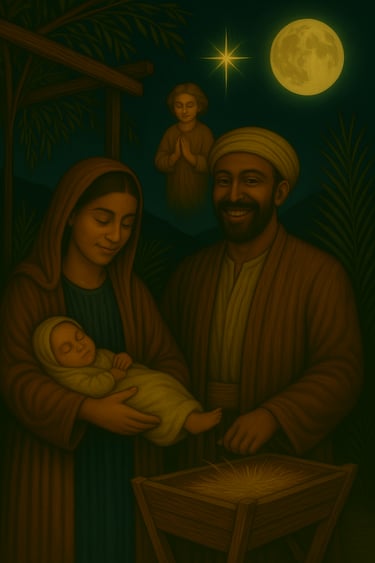

Il a souvent été proclamé, avec beaucoup de joie et d’allégresse, qu’il nous faut nous souvenir de la « raison de la saison ». Pourtant, il convient de s’interroger, dans une contemplation sincère, si l’on ne nous dérobe pas subtilement — et bel et bien — la véritable signification. Car en hébreu, le mot anglais season est issu de moed — une convocation divinement ordonnée, nullement attribuée à la légère. Dans tous les annales de l’Écriture Sainte, il n’est jamais suggéré que le Dieu d’Israël ait fondé Son avènement sur une logique climatique saisonnière. Non, si la naissance du Messie avait eu lieu dans les frimas de l’hiver, elle n’aurait pas porté l’empreinte du dessein divin, mais serait entrée en contradiction avec la nature même du moed. Il ne saurait être soutenu qu’un tel événement vise à valider l’année liturgique chrétienne — avec ses fêtes et ses jeûnes — encore inexistants à cette époque. Il ne peut non plus, à juste titre, être considéré comme une réutilisation des traditions païennes européennes.

Le calendrier de l’Éternel était depuis longtemps établi — ancien, solennel, immuable. Ses rendez-vous, éternels dans leur conception, ne sont pas sujets aux caprices de la réinvention humaine. C’est, au contraire, par dessein sacré, que Sa venue devait s’accomplir en un temps désigné dont le but est de rendre la Présence divine accessible aux hommes — fût-ce pour un bref moment. Comme le rapporte l’apôtre Jean : Il est venu et a tabernaclé parmi nous. Il n’existe pas une multitude de religions, mais une seule réalité — celle qui est prophétique, alliancielle, et confiée aux Enfants d’Israël. Le salut vient des Juifs (Jean 4:22). Et dans cette vérité — sans parure ni enjolivement — réside une dignité et une clarté qu’aucune saison inventée par les hommes ne peut égaler.

Le temps joyeux des rassemblements familiaux fut celui où le ger — les branches sauvages — furent unies ou greffées parmi les branches naturelles : la famille d’Israël. Ce tabernaclement était la véritable raison. Cela se produit du 15 au 22 Tishri. Nulle autre saison ainsi ordonnée n’a été fixée par l’Éternel Lui-même. C’est Son jour saint. Le moment de Sa naissance doit être recherché parmi Ses convocations, telles que révélées dans Sa Parole.

Amis, avez-vous déjà essayé de débattre avec quelqu’un qui pense que saint Augustin a inventé les boules à neige ? C’est à peu près là qu’on en est. C’est comme si le Père Noël animait le débat.

Et voilà que quelqu’un dit : « La date originelle est inconnue » — et soudain, c’est comme un passe-droit pour faire tout ce que Mamie a brodé sur un coussin en 1947. Écoutez bien : si une tradition ne peut pas supporter un peu de réflexion critique, ce n’est pas une tradition — c’est une partie de marelle historique. On ne s’accroche pas aux erreurs parce qu’elles sont confortables — on s’y accroche parce qu’on ne veut pas lire les notes en bas de page. Essayez saint Augustin ! La moitié de ses écrits ressemble à un GPS qui hurle en latin.

Et Charles Dickens ? Excellent écrivain, excellente coiffure — c’est lui qui a inventé la moitié de notre nostalgie moderne autour de Noël, et certains pensent que c’est une position théologique. Spoiler : Tiny Tim n’était pas un prophète. On cite Dickens pour se sentir bien au chaud, pas pour trancher des questions de vérité éternelle !

Vous voulez une tradition qui a du poids ? Alors il faut connaître la vraie raison de la saison — et ce n’est ni le ruban, ni les bons sentiments, ni une date poussiéreuse sur un vieux parchemin. Il s’agit de vérité, de courage, et de clarté. On ne préserve pas les valeurs en les enfermant dans un cake aux fruits pour les laisser fermenter.

Alors ne maquillons pas l’erreur avec des guirlandes pour l’appeler sacrée. Trouvons la vérité, secouons les paillettes, et cessons d’agir comme si la boîte d’ornements victoriens de tante Mildred était une déclaration théologique. Augustin serait d’accord — après six paragraphes et deux clauses de non-responsabilité. Dickens verserait peut-être une larme, mais même lui dirait : « Ne sanctifions pas les bêtises, mon vieux.

Le huitième jour שְׁמִינִי עֲצֶרֶת

Anneau H

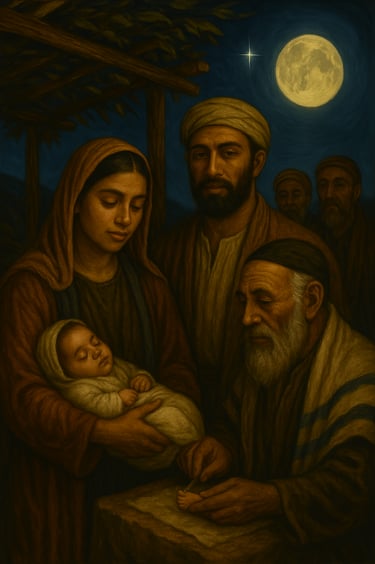

Le jour suivant Soukkot, une proximité douce entre le Tout-Puissant et Son peuple était célébrée en silence, à l’image du rite de la circoncision au huitième jour, qui accueille à la fois l’individu et la nation dans l’alliance sacrée. À travers de telles convocations, la présence du Divin n’était pas simplement invoquée, mais gracieusement invitée à demeurer parmi eux. C’est une bénédiction particulière, en effet, lorsque le rite de la circoncision coïncide avec les jours saints de Soukkot et de Shemini Atseret. Ce moment n’est pas un simple hasard du calendrier, mais un emblème profond — où le lien sacré de l’individu s’entrelace avec la joie communautaire. Dans cette harmonie, l’âme solitaire n’est pas effacée mais tendrement reconnue, trouvant sa place au sein de la grande alliance du peuple.

Que l’Éternel Dieu daigne, ne serait-ce qu’un instant, habiter parmi Son peuple n’est pas une faveur insignifiante, mais une grâce empreinte de gravité et de tendresse. Sa présence, intentionnelle et sereine, vient consacrer ces temps fixés — Ses moed sacrés. Et que cela se produise en ce lieu même où le roi David aurait pu ériger sa modeste soukka est un détail profondément émouvant. Une telle proximité divine ne sanctifie pas seulement le présent, elle réaffirme doucement les observances précieuses depuis longtemps chéries par Ses fidèles. Dans cet alignement saint, le temps et l’éternité se murmurent l’un à l’autre en parfaite harmonie.