Announcing that the great day of the lord is nearer than you think. O Come let us adore him - Luke 2:13

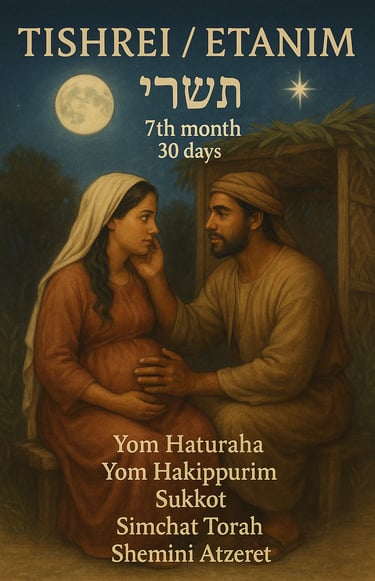

Comprendre le Calendrier de Dieu avec Tishrei15

Chez Tishrei15, nous explorons la nature de Dieu à travers Son calendrier biblique, vous guidant mois après mois pour reconnaître Ses rendez-vous divins et comprendre leur signification dans votre parcours spirituel.

La plus grande célébration d’anniversaire jamais organisée

Pour ceux qui affirment que les Juifs ne célèbrent pas les anniversaires, https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/458473/jewish/Birthday.htm Il est évident que l'absence de références aux anniversaires dans l'Écriture souligne l'unique naissance honorée depuis les cieux, mais non par Son peuple. L’honneur rendu à une identité juive, surpassant Luc 2:10-14, n’est pas le message qui nous a été transmis. Luc 2:17 reste lettre morte dans de nombreuses communautés messianiques.

Qu’est-ce qu’une année ?

Il ne s'agit nullement d'une question insignifiante, lorsque l'on considère le calcul du temps tel que compris par les anciens, d'observer qu'une année — appelée Shanah dans la langue sacrée (שָׁנָה) — n'était pas déterminée uniquement par le cours de la lune, ni par celui du soleil seul, mais bien par une harmonie délicate entre les mois lunaires et l'année solaire tropicale, laquelle compte environ trois cent soixante-cinq jours, cinq heures, quarante-neuf minutes et douze secondes.

Cette réconciliation n'était pas un simple intérêt théorique, mais revêtait une importance pratique considérable, car l'année devait impérativement être alignée avec les saisons, en particulier celle de la moisson de l’orge, qui servait de repère fondamental.

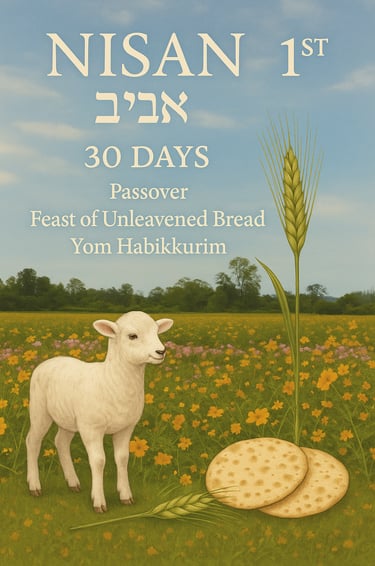

La Pâque, ou Pessa’h (פֶּסַח), observance des plus solennelles, devait être, par ordonnance divine, célébrée dans le mois d’Aviv — un terme qui désigne non seulement le grain mûrissant, mais également le printemps lui-même, la première et la plus prometteuse portion de l'année. Pour garantir que ce temps sacré ne dérive dans l’impropriété, des intercalculations — ces ajustements subtils et nécessaires — furent instituées, en raison de la réalité irréfutable selon laquelle les cieux ne respectent pas toujours une précision ordonnée.

Il convient de souligner tout particulièrement que nul, dans son observance, ne vit jamais deux nouvelles lunes dans un même mois — phénomène qui aurait bouleversé toute la structure.

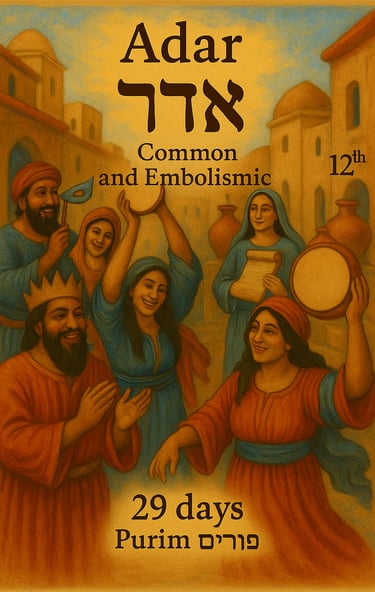

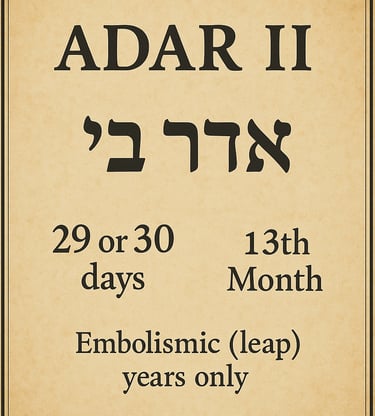

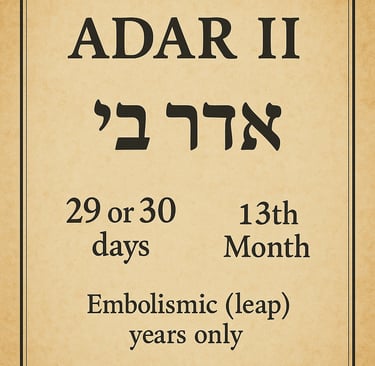

Pour prévenir une telle désorganisation, les sages instituèrent ce que l’on appelle le mois intercalaire, un second Adar, inséré délicatement en tant que douzième mois dans les années où cela s’avérait nécessaire. De plus, le nombre de jours de certains mois — notamment les huitième, neuvième et treizième — pouvait varier. De ces altérations nécessaires naissent six longueurs distinctes d’années, réparties avec une élégante symétrie en deux classes : trois communes et trois embolismiques. Les années communes comptent 353, 354 ou 355 jours ; tandis que les embolismiques, c’est-à-dire les années intercalaires, en comptent 383, 384 ou 385.

Le terme embolismique, faut-il le préciser, dérive du grec embolimos (ἐμβόλιμος), signifiant ce qui est inséré ou intercalé — un mot dont l’élégance rivalise avec l’utilité. Ce système engendre un cycle de dix-neuf ans, après quoi les calculs lunaires retrouvent leur correspondance originelle. Bien que ce cycle soit communément attribué à l’astronome Méton d’Athènes, dont le nom lui est désormais associé, beaucoup estiment que cette méthode était déjà employée depuis longtemps par les Sumériens, dont la rigueur dans l’étude des cieux ne saurait être sous-estimée.

Le présent exposé se concentrera principalement sur une période de deux années, englobant des portions des années hébraïques 3757 à 3759, lesquelles correspondent aux années juliennes 751 et 752 AUC. Il s’agit de 107 cycles métoniques en arrière. C’est dans cette fenêtre temporelle soigneusement choisie que notre attention se portera, pour examiner comment le sacré et le céleste se sont conjugués dans l’ordonnancement du temps.

Les mois hébraïques

Les mois hébraïques comptent soit 29, soit 30 jours. Le calendrier hébraïque ne ressemble à aucun autre, et pour bien des esprits occidentaux, il constitue un système difficile à saisir. Il est à la fois lunaire et solaire, régi par un rythme d’observation et de calcul. Les jours ne portent pas de nom, mais un numéro ; les mois, quant à eux, sont à la fois nommés et numérotés ; et l’année ne commence pas avec janvier, mais avec Nissan — aussi appelé Aviv — une fois que le molad, ou nouvelle lune, est observé ou calculé. Il ne s’agit pas de spéculation, mais d’un décret divin, proclamé pour la première fois dans Exode 12:2 et maintenu avec ferveur au fil des âges.

Dans les années embolismiques, un treizième mois — Adar I, ou Adar Rishon — est ajouté après le mois de Shevat, prolongeant l’année afin que Pessa'h demeure dans sa saison appropriée. Ce besoin d’ajustement découle d’une réalité astronomique : une lunaison compte environ 29,53 jours. Les mois figurent dans l’anneau J. Sans ces intercalations, les fêtes sacrées dériveraient de leurs temps fixés.

Et tout comme pour les mois, il en devait être ainsi avec les Mishmarot — ces fonctions sacerdotales réparties en cycles de service sacré, que l’on retrouve dans l’anneau G de ce calendrier. Eux aussi nécessitaient un ajustement afin de rester en harmonie avec le Shabbat et le cycle lunaire. Le calendrier honore ainsi à la fois l’observation et le calcul de la nouvelle lune — deux méthodes qui ne s’opposent pas, mais agissent ensemble en une fidélité harmonieuse.

Tel est l’héritage de la tribu d’Issacar, dont il est écrit en I Chroniques 12:32 qu’ils comprenaient les temps et savaient ce qu’Israël devait faire. Ce n’est pas à la secte de Qumrân, mais à Issacar que la Torah confie cette responsabilité sacrée.

La semaine

La formation d’une unité de temps constituant une division du mois est ancienne et se retrouve dans de nombreuses cultures. Le terme akkadien « šapattu » désignait la pleine lune ou un jour de repos, et il est attesté dans des textes datant de la période de Hammurabi (~XVIIIᵉ siècle av. J.-C.), bien que sa fonction calendaire exacte fasse encore l’objet de débats. Le texte de Berechit (Genèse) 1:3 à 2:3 constitue ce que l’Éternel, le Dieu d’Israël, a prononcé.

14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires: le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour.

The Day

Days of the Week

Référence biblique Jour ordinal (français) Jour hébreu (écriture hébraïque)

Genèse 1:5 "le premier jour" יוֹם רִאשׁוֹן

Genèse 1:8 "le deuxième jour" יוֹם שֵׁנִי

Genèse 1:13 "le troisième jour". יוֹם שְׁלִישִׁי

Genèse 1:19 "le quatrième jour" יוֹם רְבִיעִי

Genèse 1:23 "le cinquième jour." יוֹם חֲמִישִׁי

Genèse 1:31 "le sixième jour" יוֹם שִׁשִּׁי.

Genèse 2:2-3 "le septième jour" (le sabbat) יוֹם שַׁבָּת

Dans le récit sacré que l’on trouve dans Berechit — c’est-à-dire le Livre de la Genèse — du chapitre 1, verset 3, jusqu’au chapitre 2, verset 3, les jours de la semaine sont désignés uniquement par des termes ordinaux. Aucun nom ne leur est attribué, à l’exception du dernier jour, seul honoré d’un titre : il est appelé Shabbat. L’Écriture présente ces jours de manière directe et dépourvue d’ornement, chacun débutant au coucher du soleil et s’achevant au suivant. Ainsi, leur durée peut varier. Il convient de noter que les traditions grecque et latine possèdent en effet des noms pour les jours de la semaine, mais une telle nomenclature est curieusement absente de leurs traductions respectives du texte sacré. Les traductions anglaises ont également suivi cette voie. La coutume biblique d’utiliser des termes ordinaux a été préservée par les traducteurs, bien qu’il faille hélas constater que cette fidélité ne s’est pas étendue au domaine de la théologie, où cette convention semble avoir été largement négligée.

Les Mishmarot

ou

Les Ma'amadot